【レポート:松田博幸 准教授(教育福祉学類 )】

大学院で研究をしているとき、私はあることで苦しんでいました。自分の心のなかにある重い苦しみを何とかしたいと思い、転がり込んだのが、セルフヘルプ・グループ(自助グループ)でした。セルフヘルプ・グループは、何らかの苦しみをもつ人たちが自分たちのために自分たちの手で運営するグループです。ソーシャルワーカー、医師、臨床心理士など専門職者とされる人が運営するグループとは区別されます。

私が参加したセルフヘルプ・グループは、精神的な苦しみをもつ人たちが運営するグループでした。毎週1回、決まった時間に集まりが開かれていましたが、参加者は輪になって座り、自分の体験や気持ちを語り、他の人たちの語りに耳を傾けていました。専門職者が診断したり、アドバイスしたり、問題解決の方法を教えてくれる場ではありませんでした。しかし、そこに参加し続けることで、自分とまったく同じではなくても、よく似た苦しみをもつ人たちがいること、そして、それらの人たちのなかには、苦しみをもちながらもいきいきと生きている人たちがいることがわかってきました。希望を感じることができました。私は、そのグループのなかで、自分の体験や気持ちを正直に語ったり、他の人の体験談と自分の体験とをていねいに重ね合わせるようになりました。そういったことを続けているうちに、苦しみとどのようにつきあっていけばよいのか、また、どうやって生きていけばよいのか、そういったことに気づくようになりました。私を救ってくれたのは、支援を仕事としている専門職者ではなく、精神科に通院している人たちなど、精神的な苦しみをもつ人たちの言葉や生きざまでした。

障害者を支援するための専門職者になりたい。そう思っておられる方もおられるでしょう。でも、「障害者」=助けを必要としている人、「専門職者」=「障害者」を助ける人、というふうに見てしまうと、何か大切なことが見えなってしまうのではないでしょうか。セルフヘルプ・グループのような場はそのことに気づかせてくれます。その大切なこととは何なのか? なぜそうなってしまうのか? そうなると何がおこるのか? そうならないためにはどうすればよいのか? そういったことを考え続けることが教育や社会福祉について学ぶ際に大切だと思いますし、それは、授業や研究において私がこだわり続けたいことです。

私は、とりわけ、精神保健福祉領域における、専門職者による治療的な関わり、薬、入院といったものに代わる場ややり方(オルタナティブ)に関心をもっています。セルフヘルプ・グループは、そういったオルタナティブの中心に位置づけられますが、専門職者の価値観、知識、援助の方法を問い直し続ける存在でもあります。

写真は、カナダのモントリオールで活動をおこなっているセルフヘルプ・グループ、CAMÉÉ〔キャメー〕(Centre d’activités pour le maintien de l’équilibre émotionnel:〔直訳すると〕感情・情緒のバランスを維持するための活動のセンター)を訪れたときにもらったペンライトです。 CAMÉÉでは、新しく参加するようになったメンバーに、このライトをプレゼントしています。“どこにいても仲間があなたを照らしていますよ”という意味があるとCAMÉÉの代表者に教えてもらいました。CAMÉÉは静かな、安心できる、心が落ち着くような場所でした。自己紹介のときに、私はたまに抗不安薬(不安を和らげるための薬)を飲んでいますということを伝えたところ、メンバーの一人から、“ここにいたら薬を飲まなくていいでしょ”と穏やかな口調で言われたのがとても印象に残っています。たしかにそうだなと感じさせる雰囲気がそこにはありました。

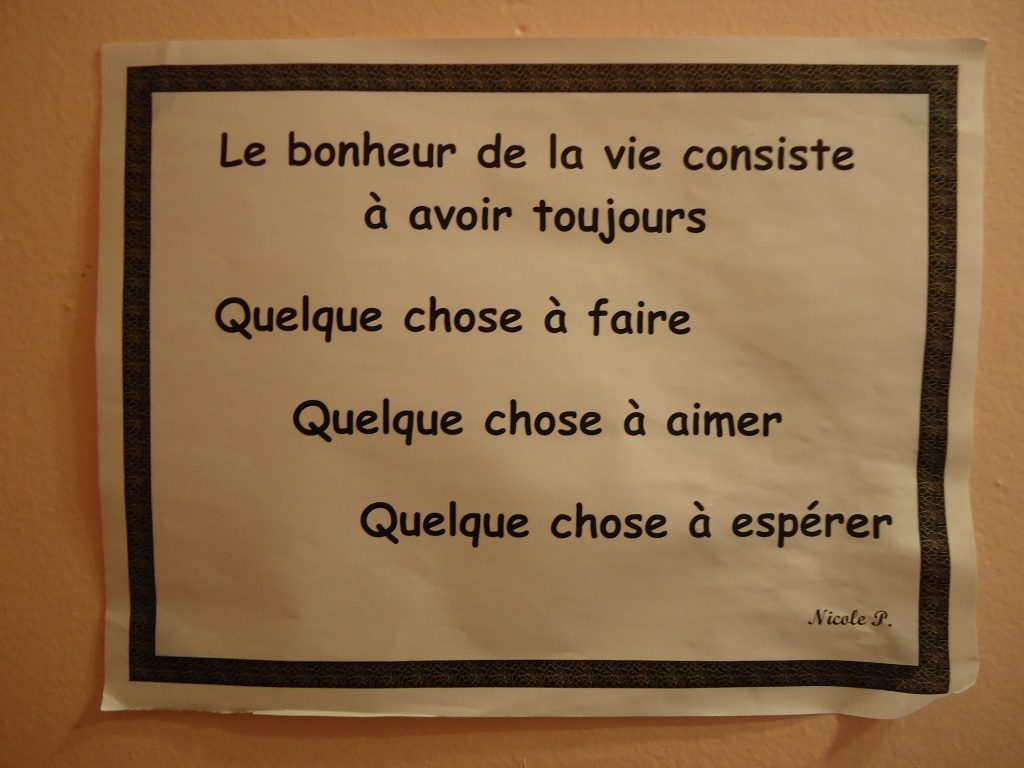

次の写真は、CAMÉÉの壁に貼られていたことばです。“人生の幸せは、つねに、何かすること、何か愛すること、何か望む(仏espérer=英hope)ことをもっていることである”と書かれています。

北米には、心の調子が崩れたとき(クライシス)に、短期間(数日間~1週間くらい)滞在し、落ち着けば自宅に戻ることのできるクライシス・センターがありますが、なかには、かつてクライシスを体験した人たちの手で運営されているセンターもあり、ピアラン・レスパイト(peer-run respite)などと呼ばれています。クライシスの体験をもつ人が、スタッフとして、クライシスにある人とつながる場です。専門職者が治療をおこなう場ではありません。

次の写真は、アメリカ、ニューヨーク州にあるピアラン・レスパイト、「ローズ・ハウス」を訪れたときに撮った写真です。お手洗いを借り、何気なく振り向くと、小さな額に入れられた絵が置いてあり、よく見るとHOPEの文字が描かれていました。心の調子が崩れたときに最も大切なものは希望なのだということ、そして、かつて同じような体験をした人がともにいてくれることが希望を生み出すのだと思いました。

次の写真は、アメリカ、ニューヨーク州にあるピアラン・レスパイト、「ローズ・ハウス」を訪れたときに撮った写真です。お手洗いを借り、何気なく振り向くと、小さな額に入れられた絵が置いてあり、よく見るとHOPEの文字が描かれていました。心の調子が崩れたときに最も大切なものは希望なのだということ、そして、かつて同じような体験をした人がともにいてくれることが希望を生み出すのだと思いました。

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

【レポート:三田優子 准教授(教育福祉学類 )】

障害者って誰でしょう?障害者手帳を持っていたり、法制度上の何らかの障害者支援サービスを利用している人でしょうか?

健常者ってどんな人でしょうか?心身ともに健やかな人がそのくらいこの社会で生活されているのでしょうか?

健常者ってどんな人でしょうか?心身ともに健やかな人がそのくらいこの社会で生活されているのでしょうか?

私の友人で、全国の鉄道の駅をほぼすべて頭に入れている人がいます。たとえば「今度、九州の○町に出かける予定です」と私が話した途端、大阪からどの路線で行くのがいいか、注意すべきことは何か(乗り換えに時間がかかる、同じ名前の駅で間違いやすいなど)などを次から次へと教えてくれます。

さらに、乗車予定の特急車両の素晴らしさに至っては、とても流暢に、そしてなんとも楽しそうに語ってくれます。旅に出る前にワクワクするような気持ちをくださる人なのです。

その方のカバンにはいつも鉄道車両の写真がたくさん入っていて、本当に鉄道が好きで、誰よりも詳しいことがわかります。私が尊敬するその人は、そういえば療育手帳をお持ちの知的障害者です。

また、私が車椅子生活を余儀なくされたとき、生活の極意や注意点をきめ細かく教えてくれたのは自称「車椅子のプロフェッショナル」と言われる身体障害者の方でした。

通い慣れた美容院やレストランには長い急な階段や段差があるだけで、そこから私は閉め出された気持ちでいっぱいになりました。

突然の車椅子生活で戸惑い、日々さまざまなバリアを感じたり、日常生活のあらゆる場面が不便でイライラしていた私の愚痴を聴いてくれたのは長いおつきあいを重ねてきた友人で、その人は精神障害当事者として他者の悩みを聴く仕事もしていました。

思い返してみると、障害者と呼ばれる人たちが一方的に支援を受けていることはほとんどなく、自身の体験や生き方から誰かの支えにもなっている、助けていることが山のようにあるなあと気づきます。

思い返してみると、障害者と呼ばれる人たちが一方的に支援を受けていることはほとんどなく、自身の体験や生き方から誰かの支えにもなっている、助けていることが山のようにあるなあと気づきます。

突然車椅子生活になった当時の私は、誰かに助けてもらうことがとても下手で、「助けて」と言葉にすること自体がストレスになっていました。それを見越したかのように遠くに暮らす知的障害のある友人が電話をくれ「誰かに何かをお願いするときは、こんな風に言ってごらん」と見本まで見せてくれたり、「支援してくれる人に注文をつけるときにはまず感謝して、ほめて、そのあとに言ってね」などご本人の日頃の苦労をこっそり教えてくれたときは、ただただ彼女の生きる知恵のすごさに脱帽したものです。私は、本当にたくさんの人に助けてもらっていました。

しかし、実をいうと、自分が車椅子生活を卒業してしばらくすると、ストレスのもとになっていた自宅近くの段差のことなどを忘れていました。同じ体験をしてしないとその大変さを理解しにくい自分の器の狭さを反省します。ただ、100%の障害者も100%の健常者もいないだろうと考えますし、何らかの生きづらさを抱えた人の存在が誰かを助け、その積み重ねで社会が成熟していくのではないかとしみじみ思います。だからこそ社会からある人たちを排除することはもったいないのです。

「ある社会がその構成員のいくらかの人々を閉め出すような場合、それは弱くもろい社会である」(1979年国連で決議された国際障害者年行動計画の一文)

最後に、この写真はゼミ生とグラスアートを体験したときのものです。水に落ち、有害物質が含まれないこの独特のクレヨンで各々自由に表現しました。みんなオリジナルで、みんな個性があって、素敵な作品になりました。障害の有無に関わらず、誰もが自分らしく生きられる社会であってほしいと思います。

【寄稿日:2018年4月27日】※所属は取材当時

【寄稿:地域保健学域 教育福祉学類 松田博幸 准教授・三田優子 准教授】